刀鍛冶に憧れた少年時代

小学生の頃、テレビで見た刀鍛冶の仕事に興味を持ち、父親に頼み長船博物館(現在は備前長船刀剣博物館)に連れて行ってもらい、ガラスケース越しに鑑賞した本物の刀に感動してこの世界に入ることを決めました。

僕が大学生の時はいわゆる就職氷河期世代。

周りが就職の内定をもらっているときでも僕は就職活動など一切しませんでした。このことが、後に入門を許してくれた宮入先生の入門をゆるしてくれた理由にもなっています。

『退路を自ら断つこと。』

この決心。

でなければ入門を断っていたと後におっしゃられていました。

刀鍛冶銘 正法鍛冶 修業時代

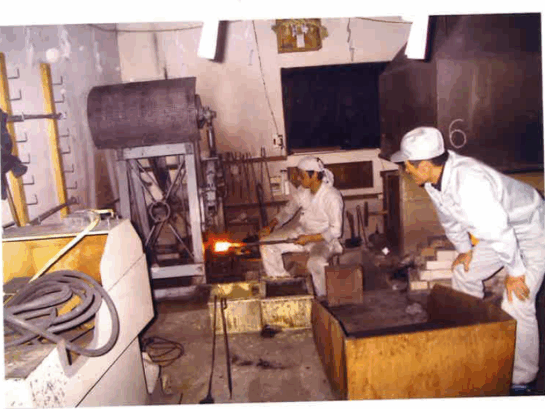

入門を許されてから。朝は7時から夜は18時まで いきなり刀など造れるはずもないので、いわゆる下働き。朝は師匠の鍛錬場と仕上げ場を掃除して、師匠がその日にやる仕事の準備をします。師匠はだいたい朝8時15分くらいに仕事を始めるので、その間に直ぐに仕事に取りかかれるように準備を終わらしておきます。そして僕は師匠のそばで雑用をこなしながら師匠のしごとを見て少しづつ仕事の流れなどを覚えていきます。火を使う仕事をしているときは

おい、あれをもってこい とか あれをやってくれ、とか何々をもってこいとは言いません。いつも師匠のそばで仕事をみていると、(あれ)がわかってきます。

そうやって少しづつ仕事を覚えていきます。

修行時代は朝8時から18時まで師匠は仕事をします。18時からその日に使った道具の直し。そして自分の時間です。自分の時間では炭をつかっての練習です。実際に鉄(玉鋼はまだ使えません。)を熱して金槌で叩く練習などをします。そして後片付けをして掃除、弟子部屋に帰る。だいたい22時位になっていました 。それから夕食、風呂 どこかに遊びに行く時間も体力も残っていませんでした。ちなみに、師匠の自宅兼鍛錬場は長野県 東御市 北御牧村というところにありますが、田舎すぎて遊びに行くところなどありません。

冬はマイナス20度を下回る日もありました。

当時は寒すぎて雪も降りませんでした。

親方と師匠の違い

師匠 宮入法廣先生という人は、代々刀鍛冶の家に生まれました。当時 3代流派とよばれた、隅谷 宮入 月山の宮入に生まれながらも、隅谷に弟子入りをしました。そのことにより各方面からから反発の声があがり、裏切り者とよばれたそうです。なぜ宮入ではなく隅谷に弟子入りをしたのかを話されていました。

宮入にいれば苦労なく食べていけるが、宮入という名前に埋没してしまう。それは耐えられないことである。

刀鍛冶にならなくても別によかったと。物を造る仕事なら何でもよかったと。

全国の窯元をまわっているときに、隅谷先生を訪ねてその考えに惹かれたと話されていました。

僕が、宮入先生に入門を許された時に言われたのは、素養がない(刀鍛冶に向いていない)と感じたときには辞めてもらうと言われました。だいたい数ヶ月でわかる。その時は諦めてくれと。もう生きた心地がしませんでした。

そのほうが本人のためになると。僕が、弟子にいるとき、何人もが去っていきました。自分から辞めていったものや、師匠から言われた者など様々ですが、よく覚えているケースは2日でやめて、持参した布団を置いて帰ったケースです。

たった2日で、こんなにも大変な仕事とは思いませんでした! と泣きながら師匠に話していた人がいました。

師匠は超現実派という感じです。仕事においても中途半端は許さないとよく言っていました。 しごとはがむしゃらにやってもだめ、五感を磨きなさい。それには正しい形を覚えて、自然の中に身を置いて、人間性も磨きなさい。ちゃんと美味しいものも食べなさい! 自然から吸収しなさい!などと言っておられました。

曽根寛 刀鍛冶銘 正法鍛冶(独立)

師匠のところで7年間お世話になり、独立の準備で師匠の父親の仕事場(父親も刀鍛冶)をお借りして居合刀などを造っていました。

お借りした時はすでに亡くなっていました。ここで約1年仕事をしていました。

その後、長船刀剣博物館がリニューアルオープンするとのことで刀鍛冶としてお世話になることになりました。

ここでは様々な人と接し出会い、ここを出てから、現在に至るまでまだ繋がっている方もおられます。

ここで約4年お世話になりました。

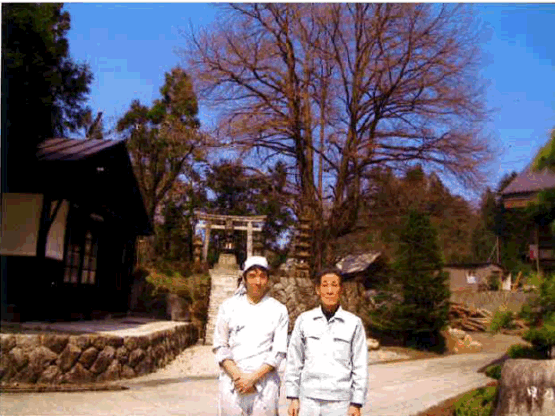

鳥上木炭銑工場 修業時代

作刀にもっと真剣に取り組みたいと言う気持ちが強かったので、島根県奥出雲町にある鳥上木炭銑工場日本刀鍛錬場を使わせてほしいと、ここの責任者の故木原明村外(村外とは鑪製鉄における技師長のこと)にお願いして、使用許可を頂き、奥出雲に行きました。ここでは約8年お世話になりました。

木原明村外をはじめ、様々な方から、奥出雲に鍛錬場を建てたらどうかとお誘いをいただきましたが、生まれ故郷の岡山県に戻り玉野市滝に鍛錬場を建て現在に至ります。

刀鍛冶の絶滅へ危惧と継承の事

現在、刀鍛冶を取り巻く環境はかなり厳しいです。原材料の高騰であったり、刀剣類が比較的好きな世代の70代80代の層がだんだん少なくなってきたりと言う問題に直面しています。

5年後、10年後、刀鍛冶は激減しているかもしれません。

継承は難しいです。

だからこそ刀鍛冶の置かれている現状や仕事内容・活動を知ってもらおうとこのホームページを立ち上げました。

写真は日立金属安来製作所(現プロテリアル)鳥上木炭銑工場 木原明村下(技師長)から頂いた、最高級のたたらの玉鋼「玉鋼1級A」です。